隋唐之際的制度傳承與文化交匯

「香起佛國,煙繞人心。」

一、東傳之路與香的啟航

隋唐之際,佛教自天竺、犍陀羅經絲綢之路東傳入中土。隨之而來的,除了經典與造像,亦有香材、香方與焚香儀式。香,成為佛法東漸的無形使者。 史載,隋文帝開皇年間(581‒604),宮廷設有香署,專掌進奉與調製香品。

唐代更於內廷設「香藥局」,兼理御用香料、藥香與佛事供香,制度之完備,為古今所罕見。

佛教徒視香為「法供養」之一。焚香象徵淨化身心、傳達願心。佛經《華嚴經》云:「若有眾生,以香供佛者,得清淨戒。」香成為修行者內外雙修的媒介。

二、唐代的香文化制度化

唐代社會結構穩定、經濟繁榮,中外交流頻繁。自安西、龜茲以至波斯、天竺的香材與藥物,源源輸入長安與洛陽。香不僅屬宗教之供,亦滲入宮廷、文人與市民生活。

唐高宗、武則天以至玄宗皆好香。《新唐書・百官志》載,內府設香司,掌管「香藥合製及焚燒之事」。此舉使香料管理成為朝廷制度之一環。

此時的焚香已不僅是宗教供奉,而是身份與修養的象徵。士人以焚香明志,婦人以薰衣養性,僧侶以香持戒,醫者以香養生,香由此滲透至社會各階層。

三、佛香與俗香的分流

唐代中期,佛教香儀與宮廷、文人香事漸行分途。佛教講求「清淨香」,重在誠心供養;宮廷與文人則講求「合香之藝」,重在配方與氣韻。

《宣和香譜》《開元天寶遺事》皆載,唐人合香多用龍腦、沈香、檀香、蘇合、零陵香、麝香等名品,以陰陽寒熱調和為法,講究氣之生克與性之平衡。

四、香具與審美的發展

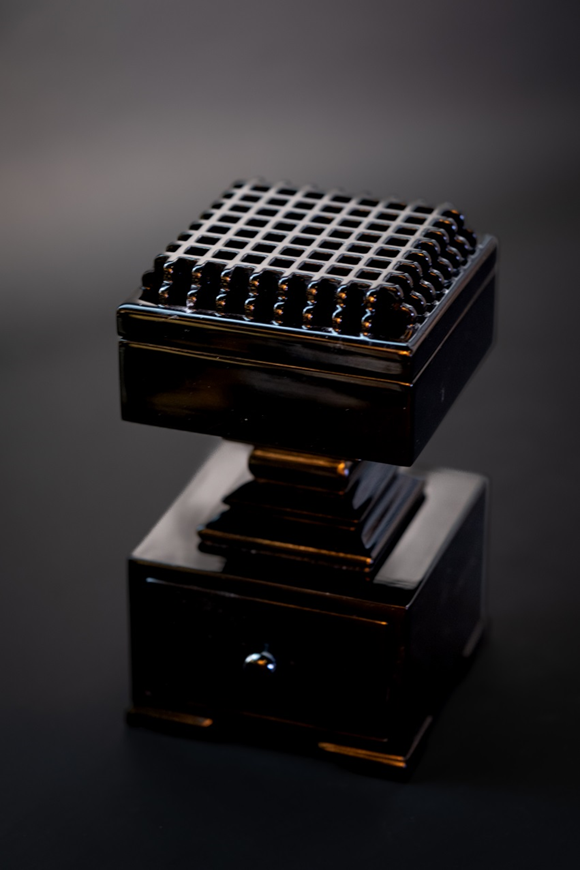

唐代香具造形精麗,博山爐、香盒、薰籠、銅合、銀盞等皆有專名。多以金銀、銅、瓷、琉璃製成,兼具功能與藝術性。長安出土之鎏金銀香囊、銀火燭爐,足見其工藝之精。

此時香事已形成「禮、藝、醫」三途合流之文化體系。既是宗教之禮,又為文士

之藝,亦為養生之醫。香成為唐代文化精神的象徵之一。

五、結語:香火未滅,餘韻長存

唐之後,香文化沿襲而不衰。宋人繼承唐制,更發展出「焚香、點茶、掛畫、插花」之「四雅事」。然其根源,皆萌於隋唐之交,因佛法而開,因人心而盛。

唐代的香,不僅是氣味,更是一種思想的形體,是心靈與世界相遇的方式。當香煙裊裊升起,天地、人心、佛影交融於無聲之間。